正しいトレーニングを行うと、柔道の土台が完成されます。

そして、基礎技術からハイレベルな技術まで活用できる体で、技術力強化練習をこなすことで、今まではできなかった有利な状態で組む。

崩し、相手と間合いを瞬時に詰める作り、強靭な軸と腰をしっかり回した掛けが体現できるまで成長できます。

より積極的な柔道で勝てる選手になるのです。

▲上の画像をクリックで再生します

この教材には、技術力強化のノウハウは、一切含まれていません。

あなたが、いくら練習量を増やして投げ技、固め技の技術を磨いたとしても、基礎身体能力が身についてなければ、それを試合で生かすことはできないからです。

ひたすら練習に打ち込んでいるのに、なかなか勝てないあなたは今、

「体力がない ⇒ 高いレベルの練習ができない ⇒ 理想の技術体得ができない」

という、皮肉なサイクルにおちいっています。

このまま、言われたメニューをこなしているだけでは、怪我の多発で選手生命を断たれたり、せっかくの伸びしろも減少してしまうかもしれません。

試合に勝ちたい、今よりずっと強くなりたいと考えているのなら、今のあなたに必要なノウハウが、すべてここにあります。

身近な指導者が教えてくれない、柔道に必要不可欠なトレーニング法の秘密です。

是非読み進めてください。

監修者プロフィール

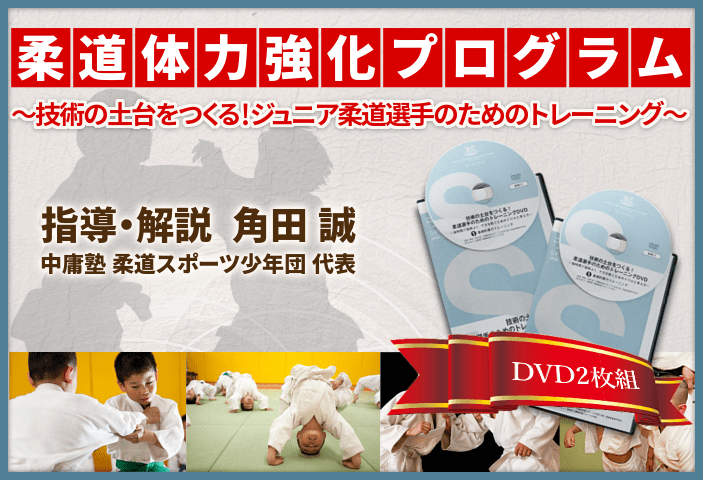

角田 誠

指導・解説:角田 誠

中庸塾柔道スポーツ少年団 代表/八戸保健医療専門学校

(実技協力:福島県/中庸塾柔道スポーツ少年団)

角田 誠先生

1970年福島県生まれ。

柔道五段

日本体育大学卒。

平成13年以降、高校柔道県大会15連覇の強豪、福島県立田村高校柔道部などでトレーニングコーチを務める。

また、中庸塾柔道スポーツ少年団の代表として指導を行っている。

主な保持資格に健康運動実践指導者、健康運動指導士などがある。

子供から

「柔道をやりたい!」

と言われて真っ先に思いつく選択肢は、道場への入門ですよね。

めぼしい道場が見つかれば、門をたたき、はじめは礼法、受け身から、基本的な身のこなし方、

寝技、投げ技の練習、打ち込み、乱取りなどをこなしていくのが一般的です。

そして

「身のこなしが一通りできるようになりましたね」

という師範のお墨付きを得てから、大多数の子供たちが地域の大会に参加するでしょう。

よほどの天才や恵まれた肉体の持ち主でない限り、1回戦、2回戦敗退は当然です。

最初は、親としては怪我なく試合を終えるだけでホッとしてしまうものです。

しかし対照的に

子供のほうは、負けた悔しさから、

「もっと強くなりたい」

と人一倍熱心に、練習に励むでしょう。

まさにそれは柔道の理念である、「精力善用」のはじめの一歩であり、柔道が強くなるチャンスです。

しかし、問題はここからです。

技の練習をあんなにも頑張っているのに、

「なかなか試合で勝てない・・・」

そこで親として何とかしてあげたいあなたは、道場の師範にアドバイスをもらいに行くも、

「防御ができていない。重心を低くしなさい」

「引き手の力を鍛えなさい」

「崩し、作り、掛けを意識してもっと練習しなさい」

「重心移動や踏み込み動作を改善しなさい」

さらには

「何か得意技を身につけなさい」

「人よりももっと練習しなさい」

など、技術重視の抽象的なアドバイスしかもらえない、ということが意外と多いはず。

「せっかく聞きに行ったのに・・・」

「そんなこと言ったって子供には理解できないんじゃないか・・・」

もちろん、アドバイスが間違っていないことくらい分かります。

でも、腑に落ちませんよね。

一体どうやれば、踏み込み動作や重心移動などの身のこなしがうまくなれるのか?

どうすれば、引き手に力がつくのか?

そして、今行っている練習をひたすらこなし、技術力をアップさせるだけで、子供が試合で勝ち、笑って家に帰って来られるのか?

受け身、体さばき、崩し、作り、掛けなどの技術力を身につける練習は、あなたのお子さんに限らず、すべての柔道選手が日常的に取り組んでいるはずです。

それでも全然勝てない、強さの差が生まれてしまう理由とは何なのでしょうか?

なぜ差が生まれるのか?

それは、いくら技の体得、打ち込み、投げ込みをしても、基礎的な身体能力が不足していれば、技術の活用が十分にできないからです。

そもそも、基礎体力が足りなければ、人一倍の練習量をこなすことだって無理なはず。

つまり、

柔道の土台となる

身体能力の強化は、技術力強化と同じかそれ以上に重要なことなのです。

お子さんの指導者は、どうですか?

さまざまなアイデアを出して、補助的なトレーニングを指導されている師範や顧問の先生もいますよね。

ですが道場の師範は、柔道の専門家であっても、フィットネスの専門家ではないため、具体的かつ正しいやり方を教えてくれる方はほとんどいないのが現状です。

基礎身体能力不足は、技術の弊害になるだけでなく、

- 怪我の多発

- 競技寿命の減少

- 伸びしろの減少

- 早い段階で燃え尽き症候群になる

といった、さまざまな悪影響をも及ぼします。

これらのリスクを減らすためにも、できるだけ早い時期に、身体能力を高めるトレーニングを始めるべきなのです。

このことにもうすでに気付いていたご賢明なあなたは、

「柔道が強くなる!」「試合に勝てる」と銘を打った柔道書籍や、体力・筋力アップに役立つトレーニング教材のいくつかを手に取ったことがあるかもしれません。

しかし書かれていることは、あなたもしくはお子さんの期待に応えてくれましたか?

「柔道の練習法ばかりで、トレーニング法が載っていない!」

「初心者の私にはハイレベルなものだらけ」

「そんな器具を使ったハードなウェイトトレーニングはできない」

「道場や部活に通いながら、本格的なトレーニングをする時間を作れない」

などなど、 思わずため息を漏らしてしまうような方法ばかりではないでしょうか?

「私の知りたい情報が書かれていない」

それにはワケがあります。

現代のスポーツでは、体力(フィジカル)よりも技術(テクニック)が重視される傾向にあります。

市販のスポーツ教材はその傾向が如実に反映されていて、 その競技の練習メニューを紹介・解説するものはあふれているのに、 そのスポーツに適したトレーニングメニューを教えてくれるものが極めて少ない、といった有様になっているのです。

柔道も例外ではなく、 柔道が強くなる!と書かれた教材では、受け身や体さばき、崩し、掛け、作り、技別練習のコツなど、技術力アップのノウハウは 広く丁寧に解説されていますが、身体能力アップに役立つトレーニング方法が解説された部分は、補足程度であることが多いです。

その上、教材の9割以上は

- オリンピック出場経験のある超トップ選手

- 超有名道場の師範

などが監修しており、柔道の身体が既にでき上がっている上級者の目線で解説されているものが非常に多いです。

このようなハイレベルなものは、柔道一筋のジュニア選手でない限り、一人で取り組むのは難しいでしょう。

また、フィットネスの専門家が監修するトレーニングDVDは、非常に多く出回っていますが、

柔道特化のトレーニング法を解説しているDVD教材は、皆無です。

このような理由から、 インターネットで“柔道 トレーニング”と検索して、 柔道に適しているか分からない筋トレや、我流の筋トレに取り組むジュニア選手が中にはいるかもしれませんが、それは当然お勧めできません。

特に、大きな荷重が加わるようなトレーニングはジュニア期には危険です。

例えばバーベルなどを使う「ウェイトトレーニング」や「ジャンプ」などの動作が入るトレーニングは必要以上の負荷が体にかかってしまいます。

人体は「骨」が先に成長し、次に「筋肉」が骨に引っ張られる形で成長していきます。

しかし、 柔道にも多い、骨の成長が早すぎる子の場合、筋肉が骨の成長についていけず、靭帯や筋肉に過度の負担がかかるケースがあります。

そのようなジュニアの特徴として「上背はあって丈夫そうだけど、痩せ型」タイプの子がまさにそうです。

そんな中、筋肉をつけようと無理に負荷を加えるようなトレーニングを行うと、大人が行う以上の負荷がかかり、間違いなくお子さんの体を傷めてしまいます。

本格的な荷重を加えるようなトレーニングは体の成長が止まってからで十分なのです。

効果が出るか出ないかはトレーニングする“方法”であり、間違っていれば筋肉はつきませんし意味もないです。

あくまで補強的な、柔道に適した正しいトレーニングの仕方を、あなたに理解していただきたいのです。

さて、先程も軽くお話ししましたが、巷にはたくさんの柔道書籍が出回っています。

あなたなら、すでにいくつかの柔道書籍を読まれているかもしれませんね。

ですが、書店で眺めても、どれも似たり寄ったりの印象を受けませんか?

実際に売られているジュニア向けの柔道教材を読むと、説明の仕方や言葉の違いはありますが、だいたいは共通して以下のような技の習得法、コツなどが書かれていますよね。

- 受け身

- 自然体と自護体

- 体さばき

- 背負い投げ

- 一本背負い投げ

- 体落とし

- 大腰

- 浮き腰

- 膝車

- 出足払い

- 支え釣り込み足

- 大外刈り

- 大内刈り

- 小外刈り

- 小内刈り

- 送り足払い

- 内股

- 小外掛け

- 返し技、連絡技

- 打ち込み、乱取り

- 寝技

- 寝技の返し方

これらをメインに、さらに

- 基礎体力養成のトレーニング

- サーキットトレーニング

が含まれたものも中にはありますが、

これらの技の稽古法、ポイント、コツなどについて肉付けをしていけば、1冊の本が完成してしまうのです。

前述のように、技術重視のスポーツ業界では、このような教材が必然的に売れるため、類似の商品があふれてしまうのです。

もちろん誤解がないように言いますが、技術力は大切です。

トップレベルの試合では、技術力不足は負けの主因になる致命傷です。

しかし、ジュニア期には高度な技術に走るよりも、先にやらなければいけないことがあるのです。

それは

身体能力の強化。

あなたのお子さんが、柔道を始めたきっかけはなんですか?

「背負い投げでカッコよく一本取りたい」

「筋肉をつけたい」

「あの選手みたいに強くなりたい」

などでしょうか。

「無理やり通わせている」

というケースも多いかもしれませんね…

いずれにしても、冒頭でお話ししたように、お子さんは地道に道場や部活での練習に励んでいるはずです。

でも、それでは壁にぶつかって柔道が嫌いになってしまいます。

練習をこなすだけで上達するほど、柔道は簡単なスポーツではないですよね。

試合で勝つために!柔道がもっと強くなるためには、土台から柔道に向いた肉体造りをすることを避けては通れません。

ジュニア選手が一人でも多く、もっと強くなってほしい。

そして、なかなか試合に勝てず悩むあなたに、

できるだけ短時間でシンプルに、そして何よりも柔道に最適な、正しいフォーム、筋肉へのアプローチをしたトレーニング方法を知ってほしいのです。

一口に勝てない柔道選手の身体能力不足といっても

- スタミナ・持久力不足

- 体幹、股関節の柔軟性不足

など、練習量をこなせない原因になっているものや

- 筋肉量・パワー不足

- 瞬発力・スピード不足

といった直接、勝てない原因の一つになっているものまでさまざまです。

これらをもとに、より勝てる強い柔道選手になるためには、

- 基礎体力の不足

- 体の捻りが生まれない伸張性のない筋力(主に体幹)

- 瞬発力につながるスピードとパワー不足(主に下半身の筋肉)

の問題を解決する必要があります。

本教材は、これら3つの問題を解決するためのトレーニング方法を網羅していますが、ただトレーニング法を紹介しているだけではありません。

解説しているものはすべて、

「どんな負荷を何回以上」「このトレーニングの目安は何秒」といったジュニア世代の強化の最適なトレーニング量が示されているので、

そのまま自己トレーニングとして活用できます。

レジスタンストレーニングでは、3ステップに分割されているので、レベルの調整もカンタンです。

親子でも、お子さん一人でもトレーニング自体はできるようになっています。(※一部2人で行うトレーニングがあります)

このDVDには、基礎体力、基礎筋力、柔軟性を高めるために、レジスタンストレーニング、コアトレーニング、モビリティコアトレーニングのいくつかが収録されています。

レジスタンストレーニングとは、なじみのない言葉ですよね。

これはその名の通り、必要に応じて体の筋肉が抵抗力に打ち勝とうとする作用を利用して行うトレーニングのことです。

要は筋トレです。

その中でも特に、腕立てやスクワットに代表される自重トレーニングは、必要以上の重負荷がかからず、ジュニアには最適です。

さらにコアトレーニングは、寝技・立ち技の精度を高めるための、体幹のインナーマッスル強化に。

モビリティコアトレーニングは、動きをつけながら体幹軸を固定させるトレーニングで、寝技を逃れる時や腰を回す大半の技に必要な、体幹の柔軟性や筋肉の伸張性を高める上で必要です。

それらをやることでどのような効果を実感できるのか、以下にまとめました。

「体力のなさを何とかしたい」と悩んでいる指導者ならこれがオススメ

本来遊びを通して体力が培われてくるのが理想であり、指導者も期待しています。

でも最近のジュニア選手たちは柔道を続けていくためのその体力が、追いついていないことを感じている方も多くおられると思います。

稽古自体の時間を大きく削ることなく、短時間のトレーニングで、しかも子供たちだけで楽しく試すことができるトレーニング方法を体系的にまとめました。

体力面での充実で技術的な稽古も質の高いことが可能になります。

また、最も重要なことですが怪我の防止にもつながります。

このプログラムを実践すれば間違いなく納得頂けるでしょう。

体力不足では、あなたのお子さん柔道で燃え尽きてしまいますよ!

少し上達してくると、子供たちはどうしても勝利を目指し始めます。

それに応じて現場も技術主眼での指導に注力しがちです。

短期的に強くなっても、伸びしろを減少させてしまいます。

現場では多くの指導者がアイデアを出して努力はしているでしょうが、余裕がないのが実情です。

短時間・効率よく、筋肉への正しいアプローチで子供たちの長期的な柔道家としての成長を確かにしたいと思いませんか?

そのためにこのプログラムがあります。

体力がないから怪我が増えます。最重要の身体強化法とは?

柔道の基礎技術、受け身の技術、投げる側の技術など多くの要因があります。

すべて重要ですが、体力をつけることの重要性がいささか過小評価されている気がします。

稽古ですぐに疲労してしまう。

身体部位の強化が不十分。

それではせっかくの技術も伸ばせないばかりか生かすこともできず、不意の状況での判断・反応が鈍り大事故につながるリスクが高まります。

このプログラムでは柔道家に特化した体力向上法をあなたに提供します。

思う存分稽古ができる上達への大きな一歩にしてください。

意外にも、技の精度は体力と切り離せません。なぜなら・・・

技が何であれ体幹を鍛えることが柔道で理想的な身体を作り上げる基本です。

多様なスポーツや武道で腕立て伏せは行われますが、間違ったやり方では効果は半減します。

大胸筋と上腕三頭筋のトレーニングによって、あなたの柔道の質が根本から変わるそのメカニズムがきっと理解できるでしょう。

「柔道家なら体幹強化だ」たやすく言うがどうやって?に答えます。

少年期から無理なく鍛えていけば将来必ずライバルに大差をつけられます。

〇〇の状態で頭・肩・・・などを一直線に保って行うトレーニングを紹介しましょう。

きついですがゆっくりとした動作で行うことで効果があがります。

柔道に効果のない腕立て伏せに注意・・・正しいやり方とは?

腰と膝への意識に、ある秘訣があります。

効果を上げるために、4秒程度のゆっくりとした動作で行うことが一番効果的です。

一般的な方法が厳しい場合は、膝をついて行う方法をお勧めします。

子供だけがペアで実践できるやり方もプログラムの中でお見せしましょう。

担ぎ技が得意なジュニア選手が取り組むトレーニング法がすごかった!

一本背負いなどの担ぎ技は、しっかりと安定した重心が必要です。

投げる際には基本的に相手との重心差を作って崩すわけですが、わかりやすく言うと、『地面を押す力』を鍛えなければなりません。

少年期から無理なく鍛えていくには、あるトレーニングが欠かせません。

プログラムの中でいろいろな角度からやり方を紹介します。

背負投げを得意にしたいならコレ。やり方にも秘訣があります。

相手が防ぎきれない背負い投げを繰り出す選手には、その技の練習だけでなく、欠かすことのないトレーニングがあります。

その代表格がスクワットトレーニングです。

頭・ ・足を一直線に保つ立ち方にコツがあり、また手を出しながらお尻を下げていく際に、ある秘訣があります。

この方法で反復トレーニングをやれば、背負投げが得意になる日も遠くありません。

指導者なしでやらせましょう。子供2人でのオススメスクワット

短時間でできる2人組でやらせるスクワットトレーニングは、一方の子供が負荷をかけることで柔道選手に必要な身体機能を育成させることができます。

股関節に圧をかける際の力や角度に細かいポイントがあります。

練習の時間を減らすことなく、子供たちだけでもできる方法ですので指導現場にオススメです。

強者はここが強靭、とっておきの“脚力”の強化トレーニングとは

フロントランジの効果的なやり方をお見せしましょう。

柔道選手に適したやり方があるのですが、柔道の指導現場でも効果的な方法が導入されていません。

足の開き方は通常と変わりませんが、実は、関節の角度や重心の保ち方に、ほかの競技とは違う特徴があります。

少々難しいやり方ですが、柔道技すべてに役立つ脚力アップには絶対に欠かせません。

必ずマスタ―してほしいトレーニング法です。

技の力強さが目に見えてアップします。あの部位○○強化法って?

柔道の技の力強さは一部の筋肉の強化ではかないません。

ただし、軸となる筋肉があります。

お分かりですね?背筋です。

柔道少年がペアで実践できる基本的な背筋トレーニングからプログラム独自のユニークな方法もお見せしましょう。

小外刈りや小内刈りで力を発揮する引き手の力のつけ方とは?

すべての柔道技で引き手の力を鍛えることは重要ですが、小外刈り、小内刈りをかける際の引きつける力を効果的にアップするトレーニング方法を紹介します。

上腕二頭筋を中心にした強化法ですが、一般の道場ではあまり教えられていない伸張性、エキセントリックトレーニングの種類を紹介しました。

テクニックに走っては勝てません。寝技の攻防で必須の身体強化とは?

フロントブリッジを詳しく説明しました。

頭肩腰足につながるラインを伸ばして各部を意識したトレーニング法にはやり方が数種あります。

静的な動作から動的動作の流れを説明します。

固め技で必要な動きにもつながる重要な基礎トレーニングであり、試合で活かせる体力強化法です。

固め技の質が見違えるほど高まる“下半身”強化法とは?

レベルが高いフロントブリッジトレーニングが非常に有効です。

しかしうまく実践している選手は多くありません。

足を横方向へ上げる屈曲と伸展を取り入れた方法です。

下半身を効果的に強化し、相手が逃れられない固め技を身につける土台を築き上げましょう。

固め技上達のために最重要です。股関節の伸展トレーニングとは?

フロントブリッジ同様、このサイドブリッジもトレーニングメニューに必ず加えてあげてください。

頭・肩・腹を一直線に維持して体幹強化します。

臀部の上げ下げも加えて、実戦で固め技の攻防に耐えられる体力を身につけるとっておきの方法です。

「実戦」で活きる重要な能力、手足を動かす状況下での体幹固定法とは?

寝技などでの攻防では激しく手足を動かす力が求められます。

手足だけの力の強化で対応できると思っては甘いです。

そのような状況でも体幹をしっかり固定できるか否かが、勝負を決めます。

サイドブリッジトレーニングを不安定な動作を織り交ぜて実践するコツを教えましょう。

体幹固定での手足の動きを高める、これが柔道のパフォーマンスを高めるポイントです。

固め技から逃れる際に必須の筋力を身につける秘訣があります。

ヒップリフトの正しいやり方をお見せしましょう。

一見、見慣れたトレーニングと甘く見てはいけません。

このトレーニングは固め技の受けの時だけの体幹強化ではありません。

柔道選手にとって不可欠な臀部、股関節の強化につながるものです。

静的動作→動的動作、そして不安定な状態をあえて作ることで、自然に固め技への対応力がアップする体力が身につくでしょう。

相手に乗られたときでも、負けない体力はこの方法が効果的です

モビリティコアトレーニングを総合的に説明しました。

動きをつけながら体幹軸を固定させて行うことがポイントです。

バードなどのトレーニングでは股関節を伸展させることによって、姿勢の改善、技の精度を高めることにつながります。

ロブスター等は体幹の捻りなどを用いているので、回転系の技にその動作を生かすことができます。

大腰、払腰など回転系の技がうまくなる○○トレーニングとは?

柔道の回転系の技には絶対に鍛えるべきポイントがあります。

体幹の捻りを巧みに使うことが重要なので体力の面でもバーベルのプレートなどを持つなど負荷を与えたロブスターというトレーニングが効果的です。

釣り込み腰や体落としでも必須の身体能力です。

これらのトレーニングは、効果を上げるためには、筋肉の伸張性を使いながらゆっくりとした動作で行うことが大切です。

短い時間・少ない回数で効果的にアプローチをかけていくことが最大の成果を得るポイントになります。

柔軟性と体幹、下半身の筋力、筋持久力、筋肉の伸張性は劇的に改善した!

それなのに、うちの子

「相手より技をかけるスピードが遅い・・・

「瞬間的なスピードが足りない・・・」

といった課題に直面するはずです。

そこで本プログラムでは、スピード・瞬発力を短時間で向上させるスピードトレーニング法も紹介しています。

これらは、組み合わせることによってよりハードなトレーニングとなり、筋持久力や伸張性を高めるレジスタンストレーニングの効果を得ることもできます。

また試合での積極性と防御につながる、最も瞬発力を発揮できるフォームの身につけ方もお伝えします。

柔道の技をかけるスピードのアップ法とは?

組手での素早い動きを身につけるにはスピードトレーニングが必要です。

ボックスジャンプから始め、スライドステップなど計測をしながら行うトレーニングが必要です。

技をかける素早さはこれらの地道なトレーニングなくして身につきません。

技を決める精度アップに必須の“スピードトレーニング”とは?

柔道技を確実にかけるためには、力を発揮できるポジションでいかに早く動けるか?にかかっています。

背負い投げであれば、適正な関節の角度になった状態で素早くしっかり動けるか?で勝敗が決まります。

スライドステップやボックスジャンプに加えて、ラダートレーニングなどで前進・横移動の能力をアップすることが、確実に技をかける能力アップにつながります。

必死に技を仕掛けているのに弱い選手は、このトレーニングを軽視しています。

瞬発力は柔道でも必須の能力です。

遠回りなようでこのスピードトレーニングの効果を過小評価しています。

ミニハードルを使ったもので、滞空時間を意識したものです。

技をかけるときの精度を落とさない素早さを身につけてください。

相手の技の防御に効果大、自護体のフォーム矯正トレーニングとは?

試合や乱取りで、防御の形として不可欠な姿勢である自護体は、しっかりと強化してあげる必要があります。

ジュニア選手のうちに地道に鍛えるトレーニングをやらせましょう。

この力を鍛えれば、各種の担ぎ技でも上達の速度が劇的にアップします。

オススメの方法を紹介します。

柔道の土台となる肉体は完成された。

そうすればお子さんは、ようやく体力と技術力の相乗効果で、一気に強さを発揮できます。

しかし、

「体格がしっかりしてきたからか、練習で体が重い」

「瞬発力は自慢できるようになった。でも持久力が足りない。」

といった、向上心が高いあなたのお子さんだからこそ、さらなる悩みがでてくるでしょう。

このプログラムでは、お子さんがこの先直面するであろう、柔道の体力面のすべての課題を打開するためのノウハウをお伝えすると、先程お話ししました。

当然のことながら、組み手争いから崩し、作り、掛けのあらゆる技術に活きるノウハウを、あますことなく解説します。

練習量を増やすための最も良い体力作りの方法と、柔道のウォーミングアップの仕方を紹介します。

何から始めたらいいか分からない? まずこのウォーミングアップからやらせましょう。

いきなり心拍数を上げるのはNGです。

1分間に120歩のペースでのウォーキングからです。

その中に上半身の運動を加えていきながら徐々にスピードを上げていき、心拍数も上げていきます。

柔道選手にも走るトレーニングは有効です。そのわけとは?

腕をしっかり振ってゆっくり歩くことから体をほぐす方法を順番に説明しました。

これらに腿上げやハイキック、腕振りを織り交ぜて徐々に心拍数を上げていきます。

試合の激しい攻防でも、落ちない速さを身につけるには?

指導の時間内で柔道選手に是非やらせてほしいサーキットトレーニングを紹介します。

大柄な選手でも瞬発力が素晴らしい選手がいます。

相手の攻めへの反応も早く防ぐ力が充実している子供です。

直線的な足の速さとは違いますが、柔道選手に必要なスピードトレーニングを何個かご紹介しました。

持久力が足りない?ならこのトレーニングが必修です。

スピードサーキットが最も効果的なトレーニングです。

筋持久力は練習はもちろん試合でも結果に大きく影響する能力です。

跳躍の力や畳の上を素早く回転する能力を効率よくアップするトレーニングをお見せしましょう。

柔道家に不可欠の戦う“構え”を長く維持できるスタミナ強化法とは?

スピードを維持してロープをくぐるトレーニングをこのプログラムの中で紹介しました。

デンプシーロールというものですが、背中、背筋の強化を通してきつい試合でもしっかりと組んで戦う持久力を身につけましょう。

非常に効果が期待できます。

ジュニアのうちから取り組むことで高校、成人と成長した際に大きなスタミナの差となって現れます。

背中の位置をしっかりボトムポジションに置くこと。その重要性がきっとこのDVDで学べるでしょう。

このプログラムに含まれる内容を紹介するだけで、かなり長くなってしまいました。

ここまで読んでいただいて、

「具体的に何をすればいいか理解できた!」

「否定的だったトレーニングに自信を持って取り組めそう!」

「私にも、俺でも強くなれるかも!」

とあなたとお子さんに、少しでも自信がわいてくれれば幸いです。

ジュニア期に最適な、柔道に効果的なトレーニングを厳選したこのプログラムを実践することで得られる結果は数えきれないほどです。

その中でも大きな成果として、以下の4つがあげられます。

1. 戦術や小手先の技術ではなく、積極的な柔道で勝てるようになる。

2. 柔道が楽しくなる

最近は特に、無理やり習わされた子や、やる気がないジュニア選手が多いですよね。

ですが、つまらないままでは上達しません。

このプログラムの内容は、短い時間・少ない回数で効果的にアプローチをかけていくトレーニングを基本としています。

ハードではないけれど効果がしっかり出る。

それにより強くなったと実感できる結果が出て、柔道が楽しいと感じられるようになります。

3. 自信と自主性のある選手になれる

柔道の試合では強い人ほど積極的で落ち着いています。

これは、練習量やトレーニング量からくる自信の表れです。

また、練習に時間を費やせるようになるため、どうすればうまくできるかを自分で考えるようになります。

4. 怪我のリスクが減り、長くトップレベルで活躍できる

受け身の技術が身についていても、相手のすさまじい技の勢いに耐える体幹、首の筋肉が足りず、頭を打ってしまうといった事故も起きています。

基礎体力が身につけば、そういったリスクは格段に減り、更には身体能力が高い分、技術習得の余地ができるため将来トップレベルで活躍できる伸びしろと、選手寿命を手に入れることができます。

あなたなら、

“苦労多くして実りが少ないトレーニング”と

“苦労少なくして実りが大きいトレーニング”

のどちらを選びますか?

私は、後者を選びます。

おそらく誰もがそうでしょう。

できることなら「ラクして強くなりたい!」と。

でも残念ながら楽に強くなる道はありません。

ただ、苦労した分だけ効果が出るトレーニング方法はここにあります。

あなたや、あなたのお子さんが憧れる柔道選手は、例外なく正しい努力をして強くなっています。

当然のことながら、筋力トレーニングは、闇雲に行うだけではまったく効果がありません。

肉体美のためのトレーニングなどは、柔道においてはやらないほうがマシでしょう。

世代や時期などで、練習内容を変えるべきですし、「ここを鍛えるためにこのトレーニングだけをやろう!」などといった部分部分だけで、筋肉の連携を考えないトレーニングなども、柔道において正しいトレーニングとは言えません。

あなたのお子さんが、強くなれるチャンスです。

貴重な筋肉の成長期に、間違ったトレーニングを行うような悲しいことは、絶対に避けてほしい。

それだけが、私から言えることです。

トレーニングをする上で最大の敵となるのが“継続すること”です。

何でもそうですが、つらいことや嫌なことは、続けることが難しいですよね。

このプログラムでは、それを踏まえて全編を通して徹底的に意識していることがあります。

高校生、社会人と比べて断然集中力が続かないジュニアのために、一つ一つのトレーニングメニューがシンプルかつ、メニューも極力少なく厳選されているということです。

複雑な動きの種目はメニューに一切入れていません。

身体のどの部分を鍛えているのか?

正しいフォームは?

負荷を調整するには?

これが、ジュニア選手でも十分理解できるように構成されています。

複雑な動きの種目になればフォームの習得も難しいですし、筋肉へのアプローチの仕方も分かりにくくなります。

シンプルなほど、正しいフォームで行えるというメリットに繋がります。

そして種目数が多いのも良くありません。

イメージとしてはいろいろな角度から負荷をかけることができたり、筋肉がトレーニングに慣れると効果が薄れて良くないんじゃないか?

と思う方が多いと思います。

しかし、

ただでさえ忙しいあなた、そしてお子さんは、トレーニングに多くの時間を割けませんよね。

その上トレーニングの種類が多すぎると、ジュニア選手は特に、一定のメニューをすべてこなすだけで疲れてしまうんですよね。

それでは集中力も切れますし、トレーニングが続かない原因にもなります。

今回のメニューには、柔道の土台作りに大切なトレーニングだけを入れています。

そうすることで、集中力をキープでき、トレーニングを継続できるというメリットを生み出しました。

トレーニングは、易しい負荷でもきつい負荷でも良くありません。

無理にたくさんのトレーニングを行おうとするのではなく、効果のある厳選したシンプルなトレーニングメニューを組むことが、ジュニア期では正しい選択なのです。

柔道とフィットネスの両面から、最適なトレーニングを全力で厳選し監修した、柔道特化のプログラムのすべてをあなたにお伝えしました。

まずは、お礼を申し上げます。

お忙しい中、ここまで読んでいただきありがとうございます。

文章が長いので、とても大変だったと思います。

ただ、ここまで読んでいただいた時間を無駄にしてしまうようなプログラムを作ったつもりはありません。

ご覧になった通り、理にかなった最短距離で柔道特化の身体能力が身につくプログラム内容です。

柔道が嫌いになってほしくない。

あなたのお子さんにも勝つ喜びを味わってほしい。

という強い思いをプログラムの中に詰め込めこみました。

体の小さい、力の弱い少年少女でも、強くなれるチャンスが目の前にあります。

ただなんとなく、道場に通っていたお子さんの顔つきが変わります。

では、この「技術の土台をつくる!柔道選手のためのトレーニングDVD」の価格はいくらなのでしょうか?

もし仮に、

柔道の練習に耐えられる体力が欲しくて、道場とは別に子供のための体力強化教室やジムに通わせるとしましょう・・・かなりの費用負担となります。

1年間通うと、道場と合わせてもしかしたら10万円くらいになってしまうのではないでしょうか?

監修の先生はトレーニングの専門家であるだけでなく、選手、実戦経験の面でも、柔道五段の実力者です。

柔道選手のためにある意味、オーダーメイド的に中身を吟味して作り上げたこのトレーニング方法ですので、それ以上の価格で提供を考えました。

しかし、少しでも多くの子供たちが汗を流す柔道の稽古から、努力に見合った成果をあげてほしい、という先生の願いを鑑み、保護者の方や指導者の方々の負担にならない価格に収めることができました。

今回だけの特別価格として…

16,000円(税別)でご提供させて頂きます。

強くなりたい。

でも、トレーニングの時間がない。

柔道の技術的な練習を減らすことなく、無駄のない、柔道特化の正しいトレーニングを実践したい。

こんな悩みの解決策を、集約したこの「技術の土台をつくる!柔道選手のためのトレーニングDVD」だけあれば、ほかに体力強化のために出費は一切不要です。

本編DVDメニュー

DVD1:基礎的筋力トレーニング

【基礎的筋力トレーニング(1) レジスタンストレーニング】

- 腕立伏せ

- スクワット

- フロントランジ

- 腹筋運動

- 背筋運動

- ロープトレーニング

【基礎的筋力トレーニング(2) コアトレーニング】

- フロントブリッジ

- サイドブリッジ

- バードドック

- ヒップリフト

- Z姿勢

DVD2:専門的筋力トレーニング

【専門的筋力トレーニング(1) ウォーミングアップ】

- ウォーキング→ランニング

【専門的筋力トレーニング(2) モビリティコアトレーニング】

- バード

- ヒップウォーク

- スパイダー

- ロブスター

【専門的筋力トレーニング(3) スピードトレーニングA】

- ボックスジャンプ

- スライドステップ

【専門的筋力トレーニング(4) スピードトレーニングB】

- ラダー

- ミニハードル

- デンプシーロール

- サイドステップ

- クイックドリル

- バリケードバー

- スピードサーキット

価格

16,000円

(税込:17,600円)

別途送料540円がかかります。

DVD2枚組 配送版 収録時間 83分

※SSL(暗号化)で守られた安全なお申し込みページに移動します。

お電話の申込はコチラからどうぞ

⇒ 050-6865-6200

(平日:9時から18時まで受付)

【株式会社トレンドアクア

スポーツ動画教材事業部】

※お支払いは、各種クレジットカード払い、代金引換払いが可能です。

※代引引換の手数料は無料です。

- 注文確定日の翌営業日に神奈川県から発送致します。(日曜、祝日、夏季休暇および年末年始を除く)

- お届けまでの日数は、発送後2日から4日です。(一部地域を除く)

- 配送はクロネコDM便です。

ポストに投函・配達となります。

発送方法の変更はできません。予めご了承ください。 - 申し込み集中につき、発送まで少々お時間をいただく場合がございます。その場合は順次発送となります。

- 本当に能力アップさせられますか?

- はい。このプログラムは、すべてのジュニア選手、指導者や保護者目線に合わせた内容です。

一回見て実践するだけではなく、継続して実践することで、効果が出ます。

内容も理解しやすいようにできています。

- 一人だけでトレーニングさせることができますか?

- はい、可能です。

指導者なしでも一人で練習の前後に実践可能なものが中心です。

その他一部、2人以上で実践するトレーニングもございます。

- ばら売りはしていますか?応用編のみ欲しいのですが。

- 申し訳ございませんが、体系的に学んで結果を出していただきたいので、ばら売りはしておりません。

2枚のDVD全編を見てもらうことで、成果が出るようにプログラムしていますので是非2枚セットでお試しください。

- 2枚セットで16,000円は高い気がします。その価値が本当にありますか?

- はい、十分にあります。柔道の道場の月謝平均は4,000円から5,000円です。

筋トレや体力強化のための機材や設備のある道場もありますが、その場合概ね、7,000円~8,000円ほどになるのが一般的です。

わずか2ヶ月分で、お子さんが長く反復実践でき、柔道選手として長く柔道を楽しめる身体が手に入るトレーニングです。

16,000円を上回る価値があるでしょう。

- でも、体力強化には、道場とは別にジム通いが近道だと思うのですが…

- 選択するのはお客様自身ですが、すでにお話ししてきた通り柔道のトレーニングは他の競技にも通じる一般トレーニングとは異なります。

費用的にも道場とは別にジム通いをさせるのは負担がありお勧めはいたしません。

このDVDは完成された内容であり、反復視聴と継続実践で成果が出るように体系化されています。

他にやる必要はありません。

この中身だけできっと十分でしょう。

- 返品できますか?

- 誠に申し訳ございません。

当DVDには、返品・返金規定の適用はございません。

お客様都合での返金には一切応じられません。

DVDの初期不良での再生不能などはこの限りではございません。

新しいものと交換いたします。

- DVDのトレーニング方法などについて監修者に質問できますか?

- 誠に申し訳ございません。

当DVDには先生への質問特典はございません。

しかし、実際に指導現場で解決してきた多くの悩み&疑問点を十二分に勘案し、学ぶ選手、指導者がご自身で解決できるよう、細かく解説されたものですのでご安心ください。

- インターネット購入の場合、領収書の発行は可能でしょうか?

- 可能です。

商品に簡易的な領収書を同封しております。

公費目的で、購入者と違う名義での領収書がご入用の場合は、購入後にお問い合わせ下さい。

ご入金確認が出来次第発行し、商品とは別に郵送致します。

- 海外発送は可能でしょうか?

- そのような心配は一切ございません。

はい可能です。

しかしながら、当サイトからの申込では対応しておりませんので、別途メールまたは電話にて遠慮なくお問い合わせください。

そんな簡単に、強くなれるわけないでしょう!

と本当に思っていたら、ここまで読まずにとっくにページを閉じていたはずです。

勝ちたい

あいつに負けたくないその一心で。

または、何か可能性を感じたから最後まで読んでいただけたのかもしれませんね。

ですがあなたが、今も「こんなので勝てるようになるわけないだろ!」と感じているのでしたら、このプログラムを無理に試す必要は全くありません。

どうぞ他の方法を探してください。

お子さんの上達と成長を心から願っています。

「なぜ強くなれないのか?」

「なぜ試合で負けたのか」

お子さんは悔しくて泣いていたかもしれません。

柔道を辞めたいと思っていたかもしれません。

1度負けると、特にジュニアのうちは試合前に「また負けるんじゃないか」と不安になるものです。

我が子は自力で、勝てる方法を模索しているかもしれませんよ。

そんな向上心の高いお子さんのために、あなたができることは限られています。

このプログラムに何かしらの可能性を感じて、ここまで読んでくださいました。

ありがとうございます。

そしてあなたのお子さんが、今よりずっと強くなることを応援します。

あなたの選択で、お子さんは最高の結果を得られることでしょう。

もっと強くなってほしい。でも具体的に何をすればいいか分からない。

それなら下記よりプログラムを手に入れ、実践してください。

価格

16,000円

(税込:17,600円)

別途送料540円がかかります。

DVD2枚組 配送版 収録時間 83分

※SSL(暗号化)で守られた安全なお申し込みページに移動します。

お電話の申込はコチラからどうぞ

⇒ 050-6865-6200

(平日:9時から18時まで受付)

【株式会社トレンドアクア

スポーツ動画教材事業部】

※お支払いは、各種クレジットカード払い、代金引換払いが可能です。

※代引引換の手数料は無料です。

- 注文確定日の翌営業日に神奈川県から発送致します。(日曜、祝日、夏季休暇および年末年始を除く)

- お届けまでの日数は、発送後2日から4日です。(一部地域を除く)

- 配送はクロネコDM便です。

ポストに投函・配達となります。

発送方法の変更はできません。予めご了承ください。 - 申し込み集中につき、発送まで少々お時間をいただく場合がございます。その場合は順次発送となります。

柔道指導関係の方なら誰もが体力の強化、筋肉をつけることの重要性は分かっているんです。

でも柔道の技の稽古に時間を取られ、なかなか子供たちの成長の土台となるべき体力強化の指導ができません。

稽古以外に十分な時間も取れない上、正しいやり方が分かっていません。

日本柔道界が過去低迷をした時、間違った筋トレやトレーニングを軽視して精神論に走ることがその一因であると議論されました。

“柔道の父”嘉納治五郎は、「日本近代筋力トレーニングの父」とも呼ばれているのを聞いたことはありませんか?

柔道家にとって、技術の土台は体力です。

その原点に立ち返るチャンスは今しかありません。

子供たちにもっと強くなってほしい、もっと長く活躍しつづけてほしいと願うのであれば、先延ばしはできません。

今すぐ、この柔道体力強化プログラムを日々の子供たちの稽古に加えてください。

最後までありがとうございました。

価格

16,000円

(税込:17,600円)

別途送料540円がかかります。

DVD2枚組 配送版 収録時間 83分

※SSL(暗号化)で守られた安全なお申し込みページに移動します。

お電話の申込はコチラからどうぞ

⇒ 050-6865-6200

(平日:9時から18時まで受付)

【株式会社トレンドアクア

スポーツ動画教材事業部】

※お支払いは、各種クレジットカード払い、代金引換払いが可能です。

※代引引換の手数料は無料です。

- 注文確定日の翌営業日に神奈川県から発送致します。(日曜、祝日、夏季休暇および年末年始を除く)

- お届けまでの日数は、発送後2日から4日です。(一部地域を除く)

- 配送はクロネコDM便です。

ポストに投函・配達となります。

発送方法の変更はできません。予めご了承ください。 - 申し込み集中につき、発送まで少々お時間をいただく場合がございます。その場合は順次発送となります。